- 在線諮詢

- 返回頂部

歡迎光臨長泰化學工業 ( 惠州 ) 有限公司官方網站!

+86-752-687-3099

NEWS

公司資訊

蘭州化物所王齊華研究員團隊最新AM:柔性籠增強的超分子彈性體

現代工業技術的進步對工程高分子材料提出了越來越嚴格的要求。對於大多數工程材料而言,強度和韌性是兩個基本且必不可少的參數。但遺憾的是,俗話說“魚與熊掌不可兼得”,強度和韌性往往是矛盾的,一個的增加總是伴隨著另一個的減少。不可避免地,這種固有矛盾的存在極大地制約了高性能材料的進步。因此,在不犧牲韌性的情況下實現高強度既是材料科學的一大難題,也是一個挑戰。

為了應對這一挑戰,中國科學院蘭州化學物理研究所王齊華研究員團隊報導了一種開創性的柔性籠增強的超分子彈性體(CSE),通過將有機亞胺籠作為柔性節點引入超分子網路,該彈性體表現出卓越的堅固性、抗撕裂性、抗疲勞性和形狀記憶特性。基於能量耗散原理,從實驗和理論上證實了有機亞胺籠和梯度氫鍵的協同效應是構建堅固聚合物的可靠途徑之一。 該項工作為平衡材料強度和韌性之間的權衡提供一種極具吸引力的策略,這些彈性體材料有望在未來應用於如盾構機等大型設備中。相關工作以題為“Flexible Cages Enable Robust Supramolecular Elastomers”的論文發表在最新一期的《Advanced Materials》上。

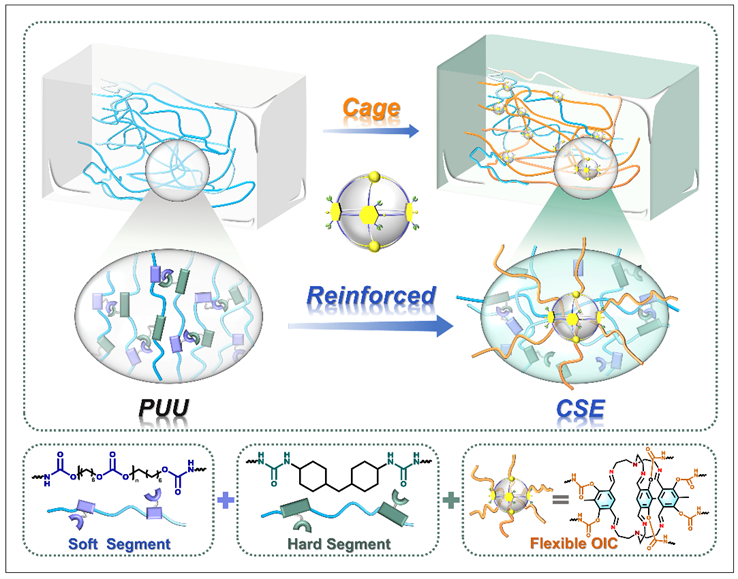

在此,精心選擇具有六個羥基的有機籠(即OIC)作為構建堅固的超分子彈性體的柔性節點。OIC是通過亞胺縮合反應得到,因其靈活性和亞胺鍵而被認為是柔性節點。隨後,通過兩步或三步工藝製造了一系列聚(尿素-氨基甲酸酯)(PUU)和 CSE。圖1形象地將OIC描述為一個靈活的節點,整合至聚合物鏈中,產生更穩定的3D網路,即從傳統的PUU升級到CSE。

圖 1 傳統PUU到CSE的網路結構變化示意圖

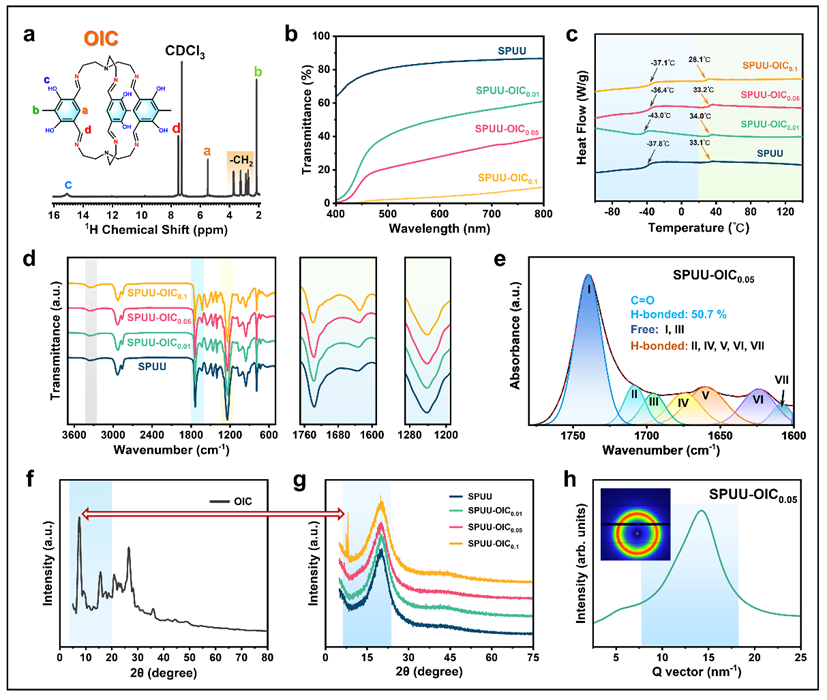

隨後,研究人員通過系列平行對照測試表徵,如圖2所示,從PUU和CSE的分子結構,從機械性能到熱穩定性,從透射率到X射線衍射等多個維度去考察了PUU和CSE的性能。最終,證實了極少量的 OIC可以形成更強大的網路,從而顯著提高機械強度(85.0 MPa;增加約10倍)和韌性(418.4 MJ m-3;增加約7倍)。

圖 2 PUU 和 CSE 相關的結構表徵

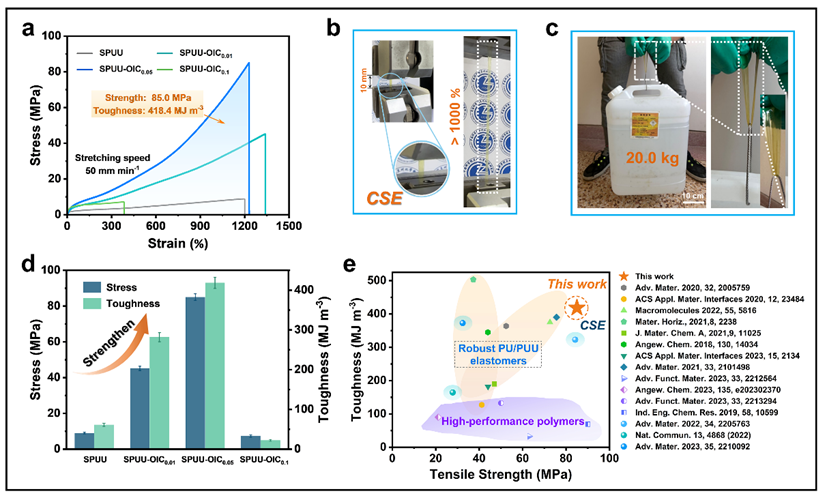

為了確定OIC對增強聚合物網路的貢獻,通過拉伸實驗評估了彈性體的機械性能。結果表明,極少量的OIC可以顯著提高強度和韌性,且最合適的摻入量時帶來了最佳的機械性能。最終,SPUU-OIC0.05 具有出色的堅固性,其中重約0.20 g的矩形薄膜可以輕鬆舉起重20.0kg的桶(超過其重量的100,000倍)。

圖 3 PUU 和 CSE 的機械性能

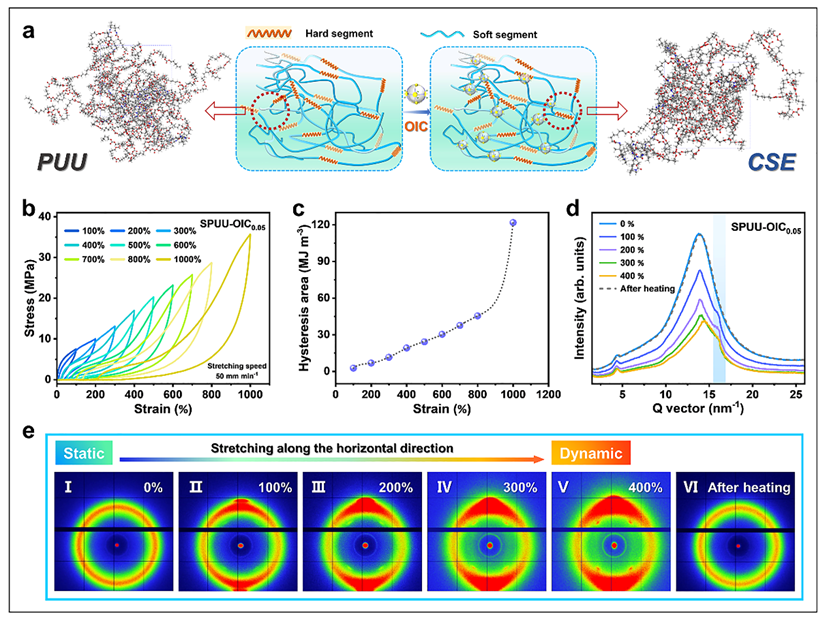

為了闡明為什麼OIC可以顯著增強網路,研究人員進行了詳細的實驗分析和理論模擬以深入剖析其相關的能量耗散機制。首先,對 PUU 和 CSE 系統進行了全原子分子動力學 (MD) 模擬。理論計算結果支持了靈活的OIC可以實現強大的超分子網路的論點。其次,進行了載入和卸載迴圈試驗,應變從100%增加到1000%,無延遲時間。不同應變下的滯後面積被繪製為相應的應變相關函數。基於能量耗散原理,證實OIC作為一個靈活的節點,賦予了網路更大的耗散能力,使其能夠承受更大的負載力和應變。第三,採用二維廣角X射線散射儀監測不同應變下SPUU-OIC0.05動態域的結構變化。隨著樣品從0%拉伸到400%,初始狀態顯示的各向同性散射環信號沿拉伸方向減弱,在垂直方向增強。同時,赤道區域出現兩個斑點,表明聚合物鏈沿著拉伸方向排列而導致應變誘導結晶。

圖 4分子動力學模擬和能量耗散分析

通過實驗和理論證明,CSE的優異性能可歸因於以下因素:i)網路中緻密且均勻的微相分離結構。ii) 碳酸酯基、氨基甲酸酯基和尿素基部分,作為受體和供體形成梯度氫鍵相互作用。iii) 由氫鍵和亞胺鍵構成的可逆犧牲鍵。iv) OIC作為靈活節點會產生更大的能量耗散,進一步增加網路破裂的能量勢壘。v) 拉伸引起沿拉伸方向的定向結晶。以上這些因素共同賦予CSE卓越的強度和韌性。

總之,該研究旨在結合超分子氫鍵的優越性和共價亞胺籠的靈活性來調整機械性能,以解決高強度和韌性相容性差的問題。通過在超分子網路中引入共價亞胺籠,成功報導了一種具有超強堅固性、抗撕裂性、抗疲勞性、彈性恢復和形狀記憶效果的柔性籠增強的超分子彈性體。這項工作為高強度兼高韌性聚合物材料的開發提供了一種新的解決方案。

參考文獻:

J. Xu, M. Shao, X. Wang, T. Chen, S. Li, X. Zhang, T. Wang, Y. Zhang, Z. Yang, Q. Wang, Flexible Cages Enable Robust Supramolecular Elastomers. Adv. Mater. 2024, 2311992.

DOI:10.1002/adma.202311992

https://onlinelibrary.wiley.com/doi/abs/10.1002/adma.202311992

來源:高分子科學前沿

聲明:僅代表作者個人觀點,作者水準有限,如有不科學之處,請在下方留言指正!![]()

免責聲明:本內容來自騰訊平臺創作者,不代表本站的觀點和立場。