- 在線諮詢

- 返回頂部

歡迎光臨長泰化學工業 ( 惠州 ) 有限公司官方網站!

+86-752-687-3099

NEWS

公司資訊

中科院蘭州化物所王曉龍團隊《自然·通訊》: 多重氫鍵誘導的紅色螢光水凝膠

螢光水凝膠(FPHs)材料在發光傳感、檢測以及資訊加密等方面具有獨特的優勢並得到迅速地發展。近年來,研究人員開發了不含傳統大π共軛結構的發光系統,基於簇集誘導發光效應(CTE)的一類新興的非常規的發光材料引起了廣泛的關注。然而,在CTE領域也存在著瓶頸,主要的挑戰在於其發光基本處於藍光區域或波長約為400-500 nm之間,而在實際應用中更希望發射螢光擴展到紅光甚至近紅外(NIR)區域,這在實際應用中更有價值,如在生物成像領域,其具有深層的組織穿透能力、低背景干擾和低光損傷等優點。

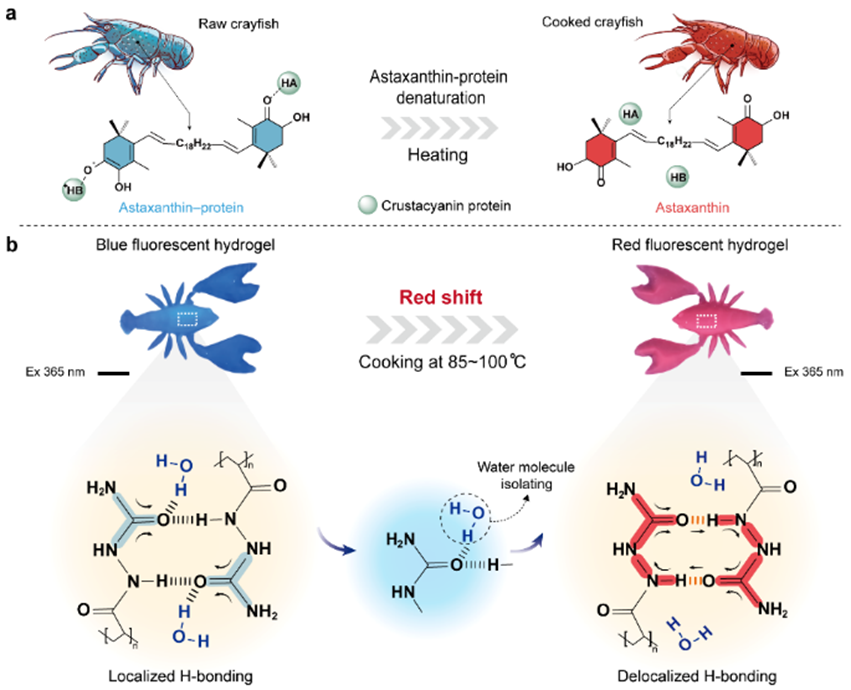

針對以上挑戰,中國科學院蘭州化學物理研究所王曉龍研究員團隊受蝦青素-蛋白質加熱變色現象的啟發,利用溶劑調控與相轉化氫鍵重構相結合策略,在熱致驅動下超分子聚(N-丙烯醯基氨基脲)(PNASC)水凝膠內聚合物側鏈構象轉變並形成強氫鍵團簇結構,實現了具有熱致紅色螢光特性的超分子水凝膠(圖1)。結果表明,在熱致驅動下氫鍵超分子PNASC水凝膠內聚合物側鏈構象轉變並形成強氫鍵供體和受體(D-A)團簇結構,在沒有水氫鍵的干擾下促進了電子離域並形成更強的相互作用。此外,小部分未形成有效氫鍵供體和受體(D-A)結構的雜原子(O和N)可能參與包括n-n、n-π等TSI,同時對CTE具有增強的作用。更重要的是,這項工作對於非傳統螢光水凝膠的設計增添了新的設計策略,揭示了水分子在CTE的螢光水凝膠的中的作用機制並提供了更多的啟示,該非常規螢光超分子水凝膠還可以通過數位光處理(DLP)進行高精度的結構化構築,在螢光成像與檢測、金屬離子識別以及軟體驅動器等領域顯示出巨大的應用前景。

圖1. 蝦青素-蛋白質加熱變性過程和受此啟發的螢光水凝膠製備機理

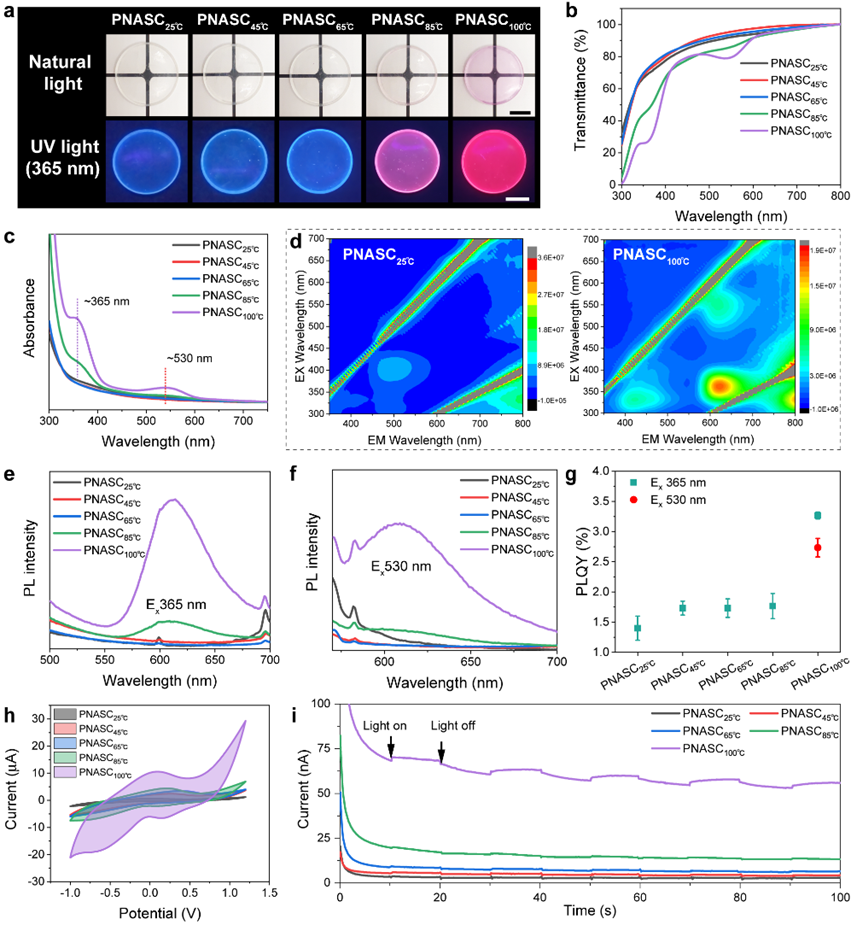

研究發現,當加熱溫度低於85℃,隨著溫度的增加水凝膠在自然光下沒有明顯的顏色變化,而在365 nm光激發下的藍色螢光亮度逐漸增加,但螢光顏色沒有發生轉變;當加熱溫度高於85 ℃之後,自然光下水凝膠逐漸變成淡紅色,在365 nm光源激發下的螢光顏色由藍色轉變為紅色,並隨著溫度增加至100 ℃,水凝膠的螢光強度逐漸提高。加熱過程使聚合物鏈間基團在強氫鍵作用下形成氫鍵供-受(D-A)團簇結構,構象剛化後擴展了電子離域程度,其產生螢光特性基於簇集誘導發光效應(圖2)。

圖2. 水凝膠的螢光性能

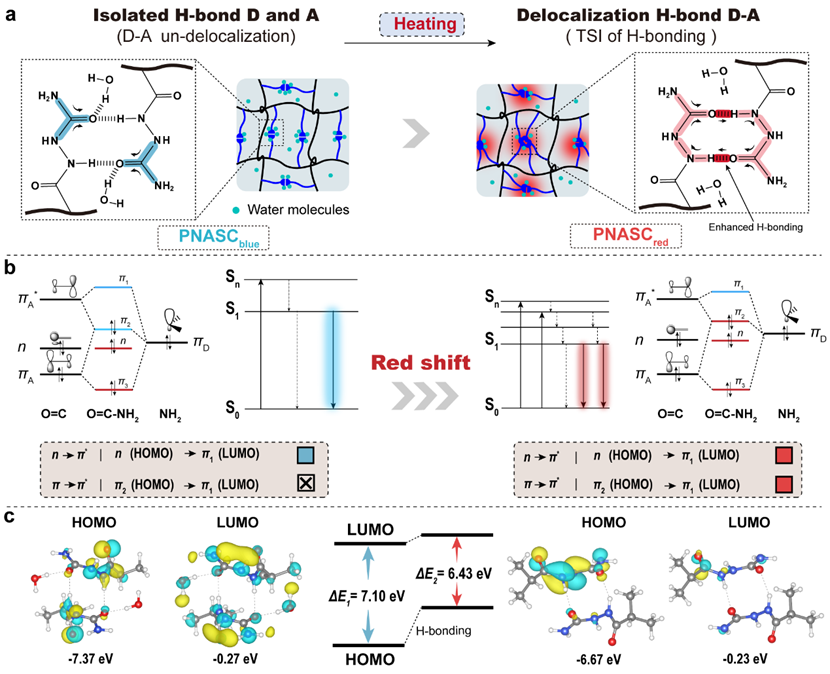

如圖3所示,通過改變光固化墨水中二甲亞碸(DMSO)的含量可以有效地調控聚合物的構象變化,當DMSO含量大約在70wt%時,水凝膠中聚合物網路鏈間氫鍵的作用形式占主導。實驗結果表明,水凝膠的螢光特性和聚合物構象之間有很高的相關性,其螢光強度和聚合物鏈間氫鍵密度具有一致性,具有最高鏈間氫鍵密度的PNASCDMSO-70%水凝膠在~365 nm和~550 nm處有最明顯的吸收峰。

圖3. 水凝膠的結構與螢光性能的關係

通過分子前線雜化軌道和能帶理論進一步解釋螢光水凝膠的發光機理(圖4)。特別地,對於加熱後的PNASCred水凝膠來說,在-NH基團和-C=O基團強氫鍵作用下,推電子基團提高了π2(HOMO)和π1(LUMO)的軌道能級,而HOMO能級提高的更多,並根據DFT計算結果得出,PNASCred的HOMO/LUMO帶隙(ΔE)比PNASCblue更小(ΔE1=7.10 eV,ΔE2=6.43 eV,ΔE1>ΔE2),這也是PNASCred具備紅色螢光特性的必要條件。

圖4. 水凝膠的螢光機理

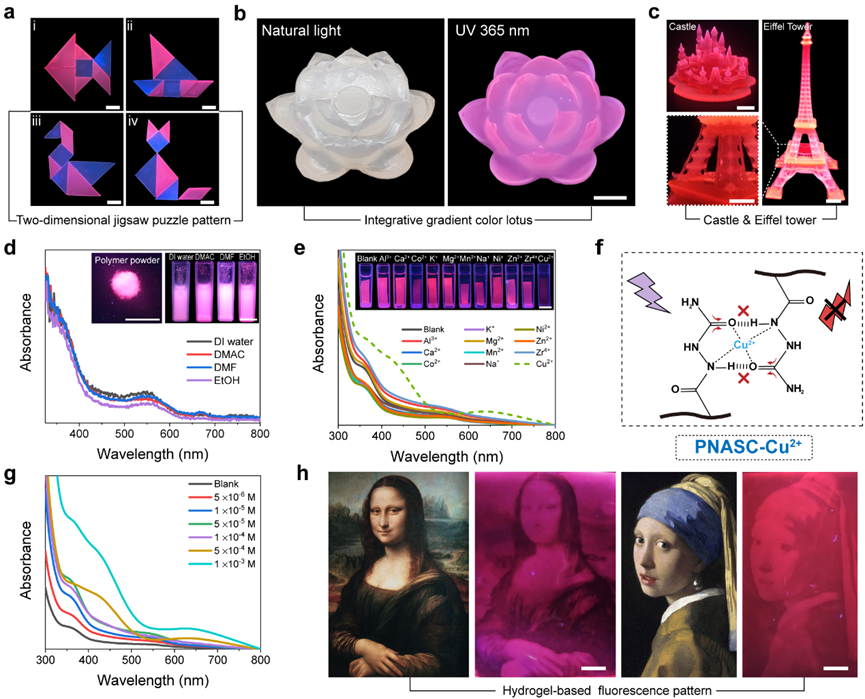

其次,該螢光水凝膠體系具備優異的光聚合結構化製造的能力,可以通過DLP 3D列印出一系列具有高精度複雜結構的水凝膠螢光構件。該螢光水凝膠還具有良好的耐溶劑性,溶劑未對聚集團簇結構造成影響,這歸功於聚合物鏈間-C=O基團和-N-H基團形成的強氫鍵相互作用,使其保持較好的結構穩定性。由於PNASC中具有大量的孤對電子對基團(O=C-NH-),其與擁有空p軌道的金屬離子有很強的配位作用,具有較好的Cu2+濃度識別功能(圖5)。

圖5. 螢光水凝膠的3D列印製造和金屬離子回應性

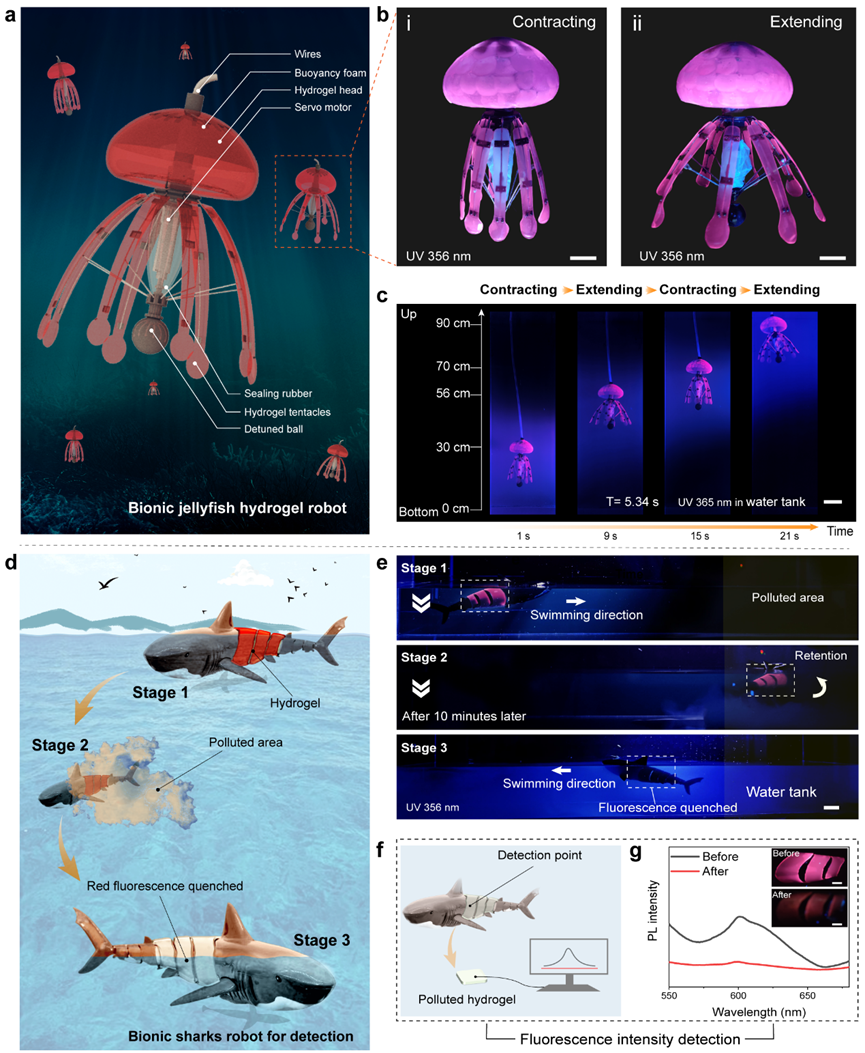

如圖6所示,該螢光水凝膠在軟體驅動器方面顯示出良好的應用潛力,設計並製造了一種仿生螢光水凝膠水母機器人,在電機驅動下該螢光水母機器人可以在水下進行遊動,並表現出良好的機械性能。其次,還設計了另一種可快速識別重金屬離子的水下機器人,並概念性驗證了其快速檢測水中有害金屬離子的能力。

圖6. 螢光水凝膠仿生驅動器和應用

相關研究成果以“Multiple hydrogen-bonding induced nonconventional red fluorescence emission in hydrogels”為題,發表在國際學術期刊《Nature Communications》上。中科院蘭州化學物理研究王曉龍研究員和蔣盼博士(現于法國 Institut Jacques Monod 從事博士後研究工作)為本文通訊作者,石河子大學/中科院蘭州化學物理研究所聯合培養博士生吳家宇為本文第一作者。該工作得到國家重點研發計畫、國家自然科學基金、中國科學院基礎與交叉前沿科研先導專項(B類)以及中科院“西部之光”人才培養計畫重點項目等的支持。

文章資訊:

Jiayu Wu, Yuhuan Wang, Pan Jiang*, and Xiaolong Wang*, Xin Jia, Feng Zhou, Multiple hydrogen-bonding induced nonconventional red fluorescence emission in hydrogels, Nature Communications, 2024, 15, 3482.

研究團隊簡介

王曉龍,中國科學院蘭州化學物理研究所固體潤滑國家重點實驗室研究員,3D列印摩擦器件組組長,博士生導師。2007年博士畢業于蘭州大學,2010-2011香港理工大學研究助理;2012-2013加拿大西安大略大學訪問學者。山東省“泰山學者”特聘專家,石河子大學“綠洲學者”,“十四五”國家重點研發計畫“增材製造與鐳射製造”重點專項首席科學家,中國機械工程學會增材製造分會委員,甘肅省材料學會理事,《摩擦學學報》等編委;曾獲2021年IAAM Scientist Award,甘肅省專利獎一等獎1項(第一),甘肅省醫學科技獎一等獎1項(第二),甘肅省科技進步獎二等獎1項(第七)。研究領域包括3D列印新材料及功能器件、仿生摩擦與潤滑等,發表論文150餘篇,H因數45,獲授權中國發明專利20餘件、美國專利2件。

來源:高分子科學前沿

免責聲明:本內容來自騰訊平臺創作者,不代表騰訊新聞或騰訊網的觀點和立場。